龐氏騙局是什麼?揭開歷史最悠久的投資詐騙面紗:7大特徵與防範之道

- 1on1fitnesstrain

- 0

- Posted on

什麼是龐氏騙局?揭開歷史最悠久的投資騙局面紗

龐氏騙局這種投資詐騙形式已經存在許久,雖然外表不斷變化,但其基本運作方式始終是借用新進資金來償還舊投資者的收益,而非來自真正的商業活動或投資獲利。詐騙者會以高得離譜且看似穩定的回報率作為誘餌,誘使更多人投入資金。一旦新資金無法滿足舊有承諾的支付需求,這整個體系就會迅速崩解,因為它從頭到尾都沒有任何實質資產作為後盾。

這種詐騙得名於查爾斯·龐茲,他是這類手法的早期發明人。回溯到1920年代的美國波士頓,龐茲宣稱發現了一種利用國際郵政回郵券進行套利的絕佳機會,並向投資者保證在短短90天內就能獲得50%的驚人回報。那個時代,銀行的年利率不過5%左右,他的提議自然充滿吸引力。一開始,他確實兌現了部分投資者的利息,這不僅贏得了信任,還引來了更多人蜂擁而至。然而,事實上並沒有什麼套利機制存在,他只是用後來者的錢去支付前來者的收益。不到一年,他的整個操作就土崩瓦解,數百萬美元的資金煙消雲散。與正當投資相比,龐氏騙局的關鍵區別在於,前者的收益源自實際業務運作、資產升值或市場利潤,而後者完全依賴源源不斷的新資金來維持假象。

龐氏騙局與「老鼠會」有何不同?一次看懂

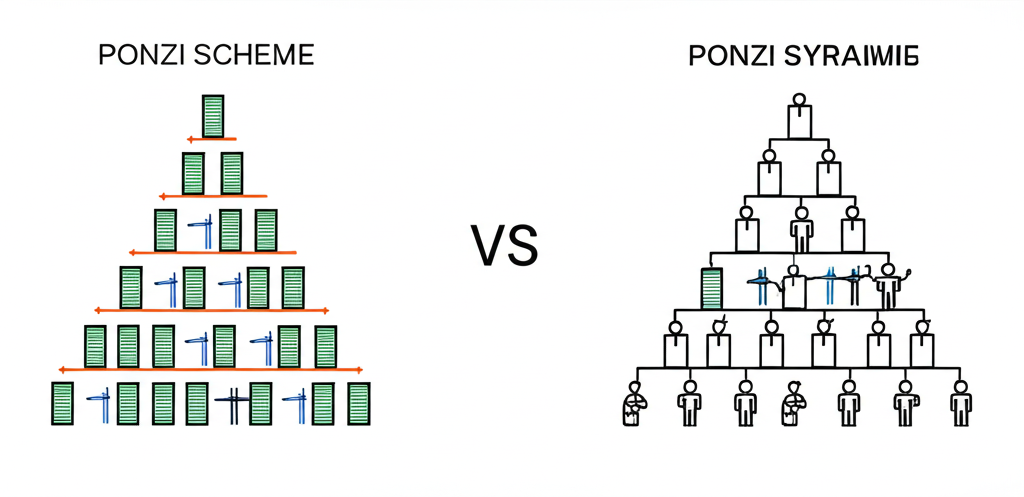

雖然龐氏騙局和多層次傳銷(俗稱老鼠會)都呈現金字塔狀結構,並造成無數受害者,但它們在運作核心和法律定位上仍有明顯分別。

- 資金來源與報酬方式:

龐氏騙局: 許諾極高且固定的回報,這些收益純粹來自新加入者的資金注入,沒有任何產品或服務的銷售支撐。投資者只需提供資金,不必從事推廣或銷售活動。

老鼠會(多層次傳銷): 主要靠招募下線成員,從他們的會費或產品銷售中抽取佣金。報酬直接與招募新人和銷售業績連結。 - 產品或服務:

龐氏騙局: 通常缺乏真實產品,即便有也只是用來掩蓋吸金目的的假象。

老鼠會(多層次傳銷): 表面上有產品或服務,但這些往往定價過高、品質欠佳,或完全沒有市場價值。重點其實在於擴大下線網絡,而非產品的正常流通。 - 法律定義:

在台灣,龐氏騙局多被視為違反《銀行法》的非法吸金,或觸及《刑法》詐欺罪。老鼠會則可能違反《多層次傳銷管理法》,若主要靠拉人頭而非產品銷售,即屬非法。在香港,可能涉及《證券及期貨條例》或詐騙罪。

總的來說,龐氏騙局就像是把錢投進一個黑箱,靠後來資金支付前期利息;老鼠會則更注重人脈擴張,透過拉人頭賺取佣金。兩者都玩弄了人們的貪心和資訊落差,但手法和法律後果各有側重。

龐氏騙局的運作原理與七大核心特徵

龐氏騙局的內部機制雖然聽起來曲折,但歸根結底就是一個簡單的資金循環遊戲,最終難逃崩潰命運。讓我們一步步拆解它的運作流程,以及那些不容忽視的警示跡象。

- 運作原理:

- 開頭的吸引力: 詐騙者會推出一個聽起來獨一無二的投資機會,保證回報遠高於市場常態,比如每月5%或一年50%的穩定收益。

- 築牢信賴: 在起步階段,他們會準時兌現對首批參與者的承諾,這些正面例子就像活生生的宣傳,迅速拉來更多資金。

- 層層堆疊: 新人源源不斷湧入,他們的錢被轉手支付給舊投資者,形成一個資金不斷向上輸送的金字塔。底部的新注入維持了整體的假象繁榮。

- 持續放大: 為了延長壽命,詐騙集團會推動現有投資者滾存資金或拉攏親友參與,甚至給予額外獎勵來刺激增長。

- 不可避免的崩落: 當新資金枯竭,無法涵蓋所有舊承諾時——或許因市場飽和、經濟低迷或監管干預——整個鏈條就會斷裂,大多數晚期參與者將損失慘重。

- 七大特徵:留意這些危險信號

- 許諾過高且穩定的收益,遠勝市場: 這是最醒目的紅旗。任何宣稱「絕對高利無風險」的方案,多半是陷阱。

- 投資細節模糊或過於繁瑣: 詐騙者常說不清盈利來源,或堆砌專業詞彙來製造混亂,讓人摸不著頭緒。

- 強調獨享機會並施壓速決: 他們會營造緊迫感和稀缺性,阻礙你仔細考量或驗證。

- 收益依賴新資金,而非真實運作: 這正是龐氏騙局的命脈。如果回報與任何經濟實體無關,就該敲響警鐘。

- 鼓勵滾存或拉人加入獲利: 這種策略不僅膨脹資金池,還借用人際圈子散播騙局。

- 提款困難重重: 想取回錢時,總有各種藉口延遲或限制,甚至勸你繼續投入。

- 資訊不透明、無監管保障: 公司背景、業務細節或負責人資料不明朗,且未受金融當局監督。在台灣,你可以上金融監督管理委員會網站查詢合法機構,或瀏覽「投資理財停看聽」專區獲取防詐指南:金管會官網。

從華爾街到加密世界:知名龐氏騙局案例解析

龐氏騙局的核心從未改變,但它總能換上新裝,從傳統金融延伸到數位資產領域,無所不在。

- 國際經典案例:伯納德·馬多夫 (Bernie Madoff) 案

伯納德·馬多夫策劃的龐氏騙局堪稱史上最大宗、最臭名遠揚的金融欺詐。這位前納斯達克主席憑藉多年累積的信譽,維持了數十年的騙局,總額高達650億美元。他宣稱運用一種名為「分裂-權證」的精妙策略,為客戶提供穩健且優於市場的年收益。實際情況是,他只是把新錢存進銀行,用來付給想贖回的舊客戶。馬多夫靠著投資者的盲信和金融圈的華麗光環,偽造了無數交易紀錄和報表。直到2008年金融危機引發海量贖回,他的資金鏈才斷裂,真相大白。這起事件震撼全球,也暴露了即使在嚴密監管下,龐氏騙局仍能潛伏許久。補充一點,馬多夫案後,美國證券交易委員會加強了對投資顧問的審核機制,避免類似漏洞。 - 台灣/香港在地案例:在地化包裝下的吸金手法

在台灣和香港,這類騙局層出不窮,常借用地道元素來偽裝。例如,台灣常見以「農產品投資」、「種金社」或「互助會」、「海外基金」為幌子的案件。這些往往透過親友、同鄉、宗教團體或社群推廣,保證參與特定項目就能分得豐厚紅利或利息。近來,警方偵破多樁假借「境外投資」或「虛擬貨幣量化交易」之名的線上詐騙,其本質仍是龐氏模式。香港情況相似,常見「高息債券」、「外匯保證金」或「新科技投資」包裝,靠私人聚會或網路群組吸金。這些案子共通之處是利用高回報夢想,加上在地人脈,讓受害者難以察覺。香港證監會定期發布警示,提醒注意無牌投資產品和可疑網站:香港證監會警示。例如,2019年香港一宗假外匯投資案,就導致數百人損失上億港元,凸顯了及時求證的重要性。 - 新型態騙局:加密貨幣與區塊鏈領域的變種

加密貨幣、區塊鏈、DeFi和NFT的崛起,為龐氏騙局提供了新土壤。詐騙者利用這些領域的複雜性和公眾陌生感,將其打造成「革命性創新」。常見伎倆包括:

高收益區塊鏈項目: 宣稱靠「智能合約」、「DAO」或「交易機器人」保證每日或每週天文數字般的回報,年化率動輒數百至上千。

假代幣發行(ICO/IDO/IEO): 推出無實用價值的虛擬幣,靠誇大前景、名人炒作或社群熱度吸金,然後「rug pull」抽逃資金。

NFT項目: 某些NFT承諾持有者未來分紅或專屬權益,但機制不透明,實則靠新買家撐起價格。

這些變種強調「去中心化」和「匿名」,試圖逃避傳統監管,追蹤起來更費力。事實上,2022年加密冬天爆發多起如Terra/Luna崩盤的案例,雖非純龐氏,但暴露了類似風險。

為何人們總是一再上當?龐氏騙局的心理操控術

龐氏騙局能一再成功,不只靠詐騙者的技巧,還精準擊中人類心理的軟肋,讓人難以自拔。

- 受害者心態剖析:

- 貪心與速成致富夢: 誰不想要不費力就翻身?面對「穩拿高利」的許諾,理性往往讓位給幻想。

- 錯失恐懼(FOMO): 眼見周遭人似乎輕鬆致富,就生怕錯過,衝動跟進。

- 權威崇拜與信任盲點: 詐騙者借名人代言、假裝專家,或華麗辦公室來築起權威,讓人輕易買單。

- 親友推薦的信任: 當熟人推介時,由於情感紐帶,防備心自然鬆懈。

- 詐騙者的操控策略:

- 社群與壓力操弄: 他們善用社交動態,推你拉人入夥,利用關係網鎖定受害者,讓質疑變得艱難。

- 資訊落差與術語障礙: 以晦澀計畫和行話製造高門檻,讓你覺得自己不懂而不敢深究。

- 情感培養與長期佈局(殺豬盤): 如今的變種如殺豬盤,更注重情感攻勢。詐騙者花數週或數月在網上建立親密關係(如假戀愛),待信任穩固後才引誘投資假平台,榨取一切。這不僅玩弄金錢,還摧毀情感依賴。舉例來說,許多受害者是中年離異人士,孤獨感成為突破口。

如何識破龐氏騙局?保護你財富的關鍵警訊

辨識龐氏騙局其實有跡可循,只要留意這些信號並保持警覺,就能有效避險。

- 投資前深思:高報酬不合理是頭號警示

記住,沒有免費的午餐。任何遠超市場(如銀行定存或股市平均年化)的「保證無虧」機會,都是極端危險的。真投資總有風險,高回高險是鐵律,若違背此理,多半是騙局。 - 驗證公司底細:合法與監管為先

徹底檢視投資主體。- 註冊真偽: 確認公司在當地正式登記,查證資料可靠性。

- 監管許可: 核實是否有金融牌照。在台灣查金管會,香港查證監會持牌名冊。

- 口碑與新聞: 搜尋評價、報導或投訴紀錄。

- 剖析投資內容:透明至上

要求清楚的策略說明、資金去向和風險揭露。- 解釋不清: 若對方含糊其辭或迴避核心,就該警覺。

- 過度複雜: 堆砌生澀術語讓你困惑,正是常見把戲。

- 防範推銷壓力:別被逼急決策

詐騙者愛製造時限,聲稱機會稍縱即逝。- 速戰速決: 絕不倉促投入,需充分思考與查證。

- 拉人獎勵: 若要求介紹他人換取好處,這往往是龐氏或非法傳銷的特徵。堅持獨立判斷。

- 避開保本高利神話:

「本金安全+暴利」違反金融常識,純屬幻想。 - 求助專家:獨立意見不可少

決定前諮詢可靠的金融顧問、律師或會計師。同時,向金管會、證監會或反詐熱線求證合法性與風險。

龐氏騙局的法律責任與受害者求助管道 (台灣/香港適用)

若不幸陷入龐氏騙局,及早了解法律後果與求援途徑,能幫助你爭取權益。

- 法律定位與加害者處罰:

- 台灣: 主要違反《銀行法》第29條之1非法吸金,即非銀行不得收存款、信託資金、發債或匯兌。未許可向公眾許諾顯不合理紅利者,可判3至10年徒刑,併科1000萬至2億罰金。另可能觸《刑法》第339條詐欺,或《洗錢防制法》。組織性犯罪依《組織犯罪防制條例》加重。

- 香港: 可能違《證券及期貨條例》,如無牌集資,最高7年監禁及500萬港元罰款。或觸《盜竊罪條例》詐騙,最高14年徒刑。主要參與者均面臨重罰。

- 受害者權益與求助途徑:

首先,保留證據如對話記錄、轉帳單、合約、宣傳品、網站截圖等。- 台灣求助管道:

- 報案: 速撥165反詐專線或去派出所,警方將記錄並調查。

- 金融監督管理委員會(金管會): 申訴或檢舉金融相關案。

- 財團法人金融消費評議中心: 調解消費爭議。

- 法務部檢察署: 提刑事告訴並民事求償。

- 消費者保護會/1950專線: 處理消費糾紛。

- 香港求助管道:

- 報案: 撥18222防騙熱線或去警署。

- 證券及期貨事務監察委員會(SFC): 投訴證券期貨騙局。

- 消費者委員會: 諮詢調解消費問題。

- 法律援助署/律師: 求法律援助,追討損失。

- 台灣求助管道:

總結:建立防詐騙心防,守護財富安全

龐氏騙局這種古老詐術,在各時代、各地區不斷蛻變,從傳統市場到加密領域,其本質永遠是操弄貪欲與資訊盲點,許下空洞高利,最終讓投資者一無所有。它絕非投資之道,而是赤裸裸的犯罪。

我們得認清其威脅,並築起防線。這不只靠金融常識,更需理性與警惕,拒絕高利幻夢。遇「穩賺無險」機會,務必質疑、查證,並聽取專業建議。財富累積本就需時日、智慧與風險控管,無捷徑可循。

防詐是人人責任,社會合力更關鍵。發現端倪時,速提醒親友並報執法單位。透過集體警覺,我們能建構強健防網,保衛勞力換來的積蓄,不讓它在騙局中灰飛煙滅。

龐氏騙局和老鼠會究竟有什麼根本區別?

龐氏騙局本質上靠借新資金還舊債,保證高固定收益,沒有真實產品支撐。老鼠會則聚焦發展下線,從會費或產品銷售抽佣,表面有產品但常被高估,收益綁定招募與銷售。

伯納德·馬多夫 (Bernie Madoff) 的龐氏騙局是如何運作的?他為何能詐騙如此長時間?

馬多夫用新投資者錢付舊贖回者,並偽造紀錄與報表。他能維持數十年,靠華爾街聲譽、受害者信任及假穩定收益,直到2008危機引發贖回潮才曝光。

「殺豬盤」與傳統龐氏騙局的手法有何異同?其主要針對哪些群體?

殺豬盤是龐氏變種,差異在情感操控:先建網戀等關係再誘投資。相同點是吸金借新還舊。主要瞄準情感空虛者,如單身或網路交友族。

在台灣或香港,如果發現自己或親友陷入龐氏騙局,應該如何求助並保全證據?

立即止損,保存證據如:

- 對話、通話記錄。

- 轉帳、合約證明。

- 宣傳、截圖資料。

接著:

- 台灣: 打165反詐線報案,或聯繫警方、金管會、金融消費評議中心。

- 香港: 撥18222熱線報案,或找警方、證監會、消費者委員會。

龐氏騙局通常可以持續多久?最終通常會因為什麼原因被揭穿?

持續期從數月到數十年,視新資金流入而定。崩潰常因:

- 新人不足,付不出舊報酬。

- 集體贖回斷資金鏈。

- 經濟衰退減緩流入。

- 監管調查介入。

投資加密貨幣或區塊鏈項目時,如何辨識其中潛藏的龐氏騙局風險?

留意這些警示:

- 保證超高穩定收益。

- 白皮書模糊、無實用場景。

- ICO過度炒作名人而非技術。

- 推拉人頭無限擴線。

- 提款難、常系統維護。

- 團隊匿名、不透明。

除了貪婪,還有哪些心理因素會讓人容易落入龐氏騙局的陷阱?

除貪婪外,還有:

- FOMO: 怕錯過他人致富。

- 權威盲信: 信假專家或名人。

- 親友信任: 因推薦人而鬆懈。

- 資訊落差: 不懂複雜投資。

- 速富心態: 無耐心求捷徑。

- 情感孤獨: 易中殺豬盤。

政府或金融監管機構如何防範龐氏騙局的發生?他們的角色是什麼?

他們角色關鍵,包括:

- 立法執法: 訂法嚴懲吸金詐欺。

- 市場監督: 審核機構、強制透明、查違規。

- 警示教育: 發佈防範指南、揭手法。

- 知識推廣: 提升公眾風險意識。

龐氏騙局會對個人退休金或長期財務規劃造成哪些嚴重影響?如何避免?

可能清零積蓄,毀老年生活、引心理傷害及家變。避免之道:

- 採穩健長期策略,避暴利誘惑。

- 分散風險,多籃子投資。

- 定期檢視組合合法性。

- 持續學金融,提升辨識力。

- 咨獨立規劃師。

有沒有關於龐氏騙局的電影或紀錄片可以推薦,以加深對其運作模式的理解?

有,以下推薦:

- 《騙局》(The Wizard of Lies, 2017): HBO劇,狄尼洛演馬多夫,詳述騙局與受害衝擊。

- 《馬多夫:華爾街的怪物》(Madoff: The Monster of Wall Street, 2023): Netflix紀錄,訪談分析全貌。

- 《華爾街之狼》(The Wolf of Wall Street, 2013): 非純龐氏,但展現貪婪推銷相似之處。