最後買進日全攻略:掌握除權息四大日期,股利入袋穩賺不賠?

- 1on1fitnesstrain

- 0

- Posted on

什麼是「最後買進日」?定義與核心概念

在股票投資領域,「最後買進日」對那些想分享公司利潤的投資者來說,是一個決定性的時刻。簡單講,這就是你需要在這天或之前買入並持有股票,才能有資格拿到公司這次派發的股利,無論是現金還是股票形式。它標誌著除權息程序的開端,清楚界定哪些股東能分得盈餘。對於投資者而言,了解這個日期是安排除權息操作、鎖定股利收益的關鍵起手式。

最後買進日與除權息流程中的重要角色

「最後買進日」在除權息的整個過程中,像是連接過去與未來的樞紐。它是公司為了核對股東名冊、安排股利發放而設定的起點。如果你希望加入這次的股利行列,就得在這天結束前買進股票並握緊不放。要是錯過了,即便之後持有,也就與這次股利無緣了。所以,對於專注存股或股利導向的投資者,緊盯這個日期是決策時的必備要素。

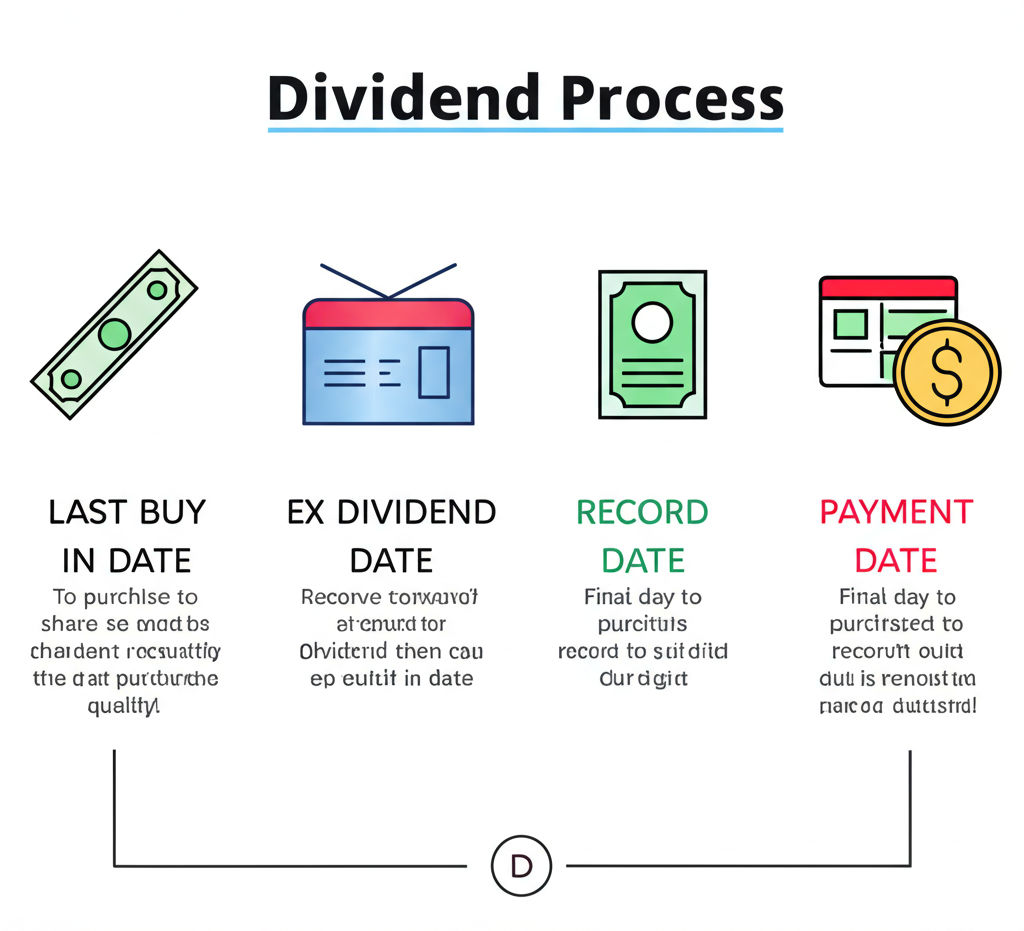

除權息四大日期解析:一次搞懂最後買進日、除息日、基準日、發放日

要真正搞清楚股利如何分配,投資者得先弄懂這些日期之間的聯繫。除了「最後買進日」,還有除息日、除權息基準日以及股利發放日,它們一起形成了股利流程的時間框架。下面我們一步步拆解每個日期的含義,並用文字描述時間軸,方便大家快速掌握。

* **最後買進日 (Ex-dividend/Ex-right Buy-in Date):** 這是投資者得在這天或之前買入股票的期限,否則就趕不上這次股利。它就像資格審核的關卡。

* **除息日 / 除權日 (Ex-dividend Date / Ex-right Date):** 除息日那天,股票開盤價會減去現金股利金額;除權日則根據股票股利比例調整開盤價。從這天起買入,就與本次股利無緣。

* **除權息基準日 (Record Date):** 公司靠這天收盤後的股東名冊,來確定誰能拿到股利。由於T+2交割規則,基準日通常在除息或除權日之後幾個交易日。

* **股利發放日 (Payment Date):** 公司把股利真正送到股東手上——現金進銀行帳戶,股票加到集保帳戶。

以下表格整理了這四個日期的比較與解釋:

| 日期名稱 | 定義 | 對投資人的意義 |

| :——- | :— | :————- |

| **最後買進日** | 投資人必須在該日(含)之前買進並持有股票,才能參與本次股利分配。 | 決定股利領取資格的關鍵門檻,錯過即無法領取本次股利。 |

| **除息日/除權日** | 從這天開始,股票交易價格會扣除股利價值。這天起買進的股票不再享有本次股利。 | 股價會因除息或除權而調整,是股利交易資格變動的分水嶺。 |

| **除權息基準日** | 公司根據這天的股東名冊,確認最終的股利發放對象。 | 股東名冊確認日,確保名單上的股東能領取股利。 |

| **股利發放日** | 公司將股利(現金或股票)實際匯入股東帳戶或集保帳戶的日期。 | 股利實際入袋的日期,投資人可查收。 |

圖示:除權息四大日期時間軸(此處為文字描述,實際文章可搭配圖表輔助說明)

除息日:股價調整的開始

除息日就是股價開始變動的日子。公司為了反映即將派出現金股利,會讓股票的開盤參考價減去每股股利。例如,一檔股票除息前收在100元,每股派2元現金,那開盤參考價就變成98元。這項調整純粹是技術操作,目的是保持市場公平。對投資者來講,股價看似跌了,但股利也跟著到手,總價值理論上不變。不過,市場心情和未來展望還是會左右當天的真實股價表現。

除權息基準日:股東名冊確認日

這天是公司敲定股利受益股東的日子。收盤後登記在名冊上的股東,就能分享這次股利。台灣的T+2交割意味著,「最後買進日」通常比除息日早一天,而基準日則在除息日後約五個交易日。這安排確保了及時買入的投資者能在基準日前完成交割,順利入冊。

股利發放日:現金或股票入袋

這才是股利真正到手的時刻。現金股利會匯進你的銀行帳戶,股票股利則加到集保帳戶。公司決定發放日的時間,通常在基準日後幾週或幾個月,並會提前公告。雖然這是獲利實現的時間點,但別忘了股利可能帶來稅務和健保補充保費的額外負擔。

為何「最後買進日」對投資人至關重要?權益與策略考量

「最後買進日」不只是一個日期,它深深影響投資決策和股利規劃,從資格確認到股價短期變化,都離不開它。接下來我們探討它的多重意義。

掌握股利領取資格的關鍵

它直接決定你能不能拿到這次股利。如果你瞄準某檔股票的現金或股票股利,就得在這天或之前買入並持有到收盤。錯過了,就算之後買進,也白搭。對那些靠長期持有累積股利的存股玩家來說,精準把握這個日期是計畫的核心,否則好不容易的股利就溜走了。

對股價短期波動與投資情緒的影響

接近「最後買進日」,市場常見股價小波動和情緒起伏。不少人為了股利而在這前買入,偶爾推高股價。但除息日一到,股價扣除股利後,可能出現「貼權」或「填權」:

* **貼權:** 股價沒能回升到除息前水準,雖然有股利,但跌幅大過股利,實際上虧了。

* **填權:** 股價很快回補甚至超前,顯示市場看好前景。

這些心理預期和調整會左右短期交易。有些人試圖在「最後買進日」前買進、除息後賣出賺價差,但風險不小,得仔細權衡,尤其在波動大的環境下。

如何查詢「最後買進日」?實用工具與步驟教學

知道怎麼找「最後買進日」資訊,是執行除權息計畫的基礎。無論是股票還是ETF,都有多渠道可查,從券商平台到財經網站,都很方便。下面一步步教你操作。

券商APP/網站查詢示範 (以XX券商為例)

絕大多數券商的APP或網站都內建除權息查詢功能。

**查詢步驟:**

1. **登入券商APP/網站:** 用帳號密碼進去。

2. **進入個股查詢頁面:** 搜尋欄打入股票代號或名稱,比如00929或00878。

3. **尋找除權息資訊:** 個股頁面有基本資料、財務或新聞區,找「除權息」、「股利政策」或「行事曆」那塊。

4. **查找「最後買進日」:** 裡面會列出除息日、基準日、發放日,也會清楚標註「最後買進日」。

圖示:XX券商APP查詢頁面截圖,標示出「最後買進日」位置(實際文章可搭配截圖)

像是元大或富邦證券的APP,進個股頁後點「籌碼面」或「行事曆」,就能看到這些日期。為了更準確,建議定期檢查公告,以防臨時變動。

財經資訊平台(如Yahoo股市、MoneyDJ)查詢

除了券商,Yahoo股市或MoneyDJ等網站也提供免費即時資料。

**查詢步驟:**

1. **前往財經資訊網站:** 瀏覽器開啟 Yahoo股市 或 MoneyDJ理財網。

2. **輸入股票代號/名稱:** 首頁搜尋框輸入代號或名稱。

3. **進入個股資訊頁:** 點擊結果,進詳細頁。

4. **尋找「除權息」或「股利」區塊:** 頁面有專區如「除權息」、「股利政策」或「股東會與除權息」。

5. **確認「最後買進日」:** 裡頭會顯示所有相關日期,包括「最後買進日」。

圖示:Yahoo股市個股頁面截圖,標示除權息資訊區塊(實際文章可搭配截圖)

這些網站還能看歷史配息,幫助你分析長期趨勢,像是某檔股票的股利穩定性。

除權息實戰策略:買進、賣出、與稅務考量

學會找「最後買進日」後,得把它融入買賣策略,還要算進稅務,才能最大化收益。除權息不是保證賺錢的操作,牽涉權衡和風險。

除息前買進策略:優缺點與風險評估

在「最後買進日」前買入領股利,是存股和股利投資者的常見做法。

* **優點:**

* **獲得股利:** 直接從公司獲利中分一杯羹。

* **長期投資報酬:** 對穩健公司,長期參與除權息能帶來複利成長,尤其在低利率環境下更顯價值。

* **缺點與風險:**

* **除息貼權風險:** 股價扣股利後若不回升,市場信心不足時,價差損失可能吃掉股利,尤其對基本面弱的公司。

* **資金佔用:** 股利到手前資金卡住,機會成本不小。

* **稅務成本:** 股利稅和健保費會侵蝕淨收益。

建議先檢視公司基本面、產業走勢和股利紀錄,避免只為股利追漲,像是選擇連續配息多年的藍籌股,能降低風險。

除息日當天買進或賣出:你不可不知的影響

除息日交易的規則很明確,對股利資格影響大。

* **除息日當天買進股票:** **無法領取本次股利。** 「最後買進日」已過,這天買的股票沒這次權益。

* **除息日當天賣出股票:** **可以領取本次股利。** 只要之前在「最後買進日」買入並持有,賣出後資格不變。

至於「除息日會跌嗎?」,理論上開盤參考價會跌,但實際走勢看供需、消息和大盤。有時利多帶動,股價反倒填權上漲。投資者別只盯技術調整,多看整體圖勢。

股利所得稅與健保補充保費:不可忽略的成本

台灣領股利不只看股價,還得扣稅務成本。

* **股利所得稅:**

* **合併計稅 (適用8.5%抵減率):** 股利併入總所得算稅,但有8.5%抵減,每戶上限8萬元。適合稅率低的投資者。

* **分開計稅 (單一稅率28%):** 股利獨立課28%稅,避開推高級距,適合高所得者。

根據個人稅況選對方式,能省不少。

* **健保補充保費:**

自112年起,單次股利超2萬元,就課2.11%保費。這對大額股利是額外負擔。

圖示:股利所得稅與健保補充保費試算範例表(實際文章可搭配圖表輔助說明)

規劃時,把這些當成本的一部分,像是分批領取避開保費門檻,或用合併計稅優化。更多細節看 財政部北區國稅局相關說明。

熱門ETF(00929、00878)最後買進日案例分析

台灣高股息ETF如月配的00929(復華台灣科技優息)和季配的00878(國泰永續高股息)很受歡迎,它們配息頻繁,讓「最後買進日」追蹤變得更關鍵。

拿00929來說,每月都有配息機會。要領某月股利,得在公告的「最後買進日」前持有。由於月月除息,投資者得常關注公告,確保買對時機。這對短線玩家是挑戰,容易貼權;但長期持有,能快速疊加收益,尤其在科技股回溫時。

00878是季配,通常2、5、8、11月除息。領取時也靠「最後買進日」,頻率低點,給更多準備空間,但錯過就得等下季。

這些ETF顯示:

1. **定期追蹤公告的重要性:** 日期會隨除息調整,靠券商或網站確認。

2. **配息頻率與策略:** 月配機會多但需勤快,季配較穩;總要評估填權潛力,避免只賺股利虧價差。

3. **稅務考量更頻繁:** 多領股利易碰保費門檻,算進報酬率時別忽略。

例如,國泰投信公告,00878 2023年第四季除息日11月16日,最後買進日就是11月15日。要領取,就在那天收盤前買入。這些資料在投信官網、證交所公開資訊觀測站或財經網站都找得到。

最後買進日常見迷思與誤區澄清

除權息話題常有誤解,容易誤導決策。來澄清幾個常見的,幫助你建立正確觀點。

迷思一:買到最後買進日當天就穩賺股利?

新手常想,只要趕上「最後買進日」買入,就穩拿股利無憂。但事實上,除息日股價會扣股利,市值相應縮水。

**正確觀念:** 股利只是從股票價值轉成現金,你的總資產(市值加股利)除息時不該變。但真賺錢靠「填權」,股價回補。如果貼權,股利補不了跌幅,反而虧本。所以,重點在公司長期潛力,不是短線撈股利。

迷思二:除息當天股價一定會跌?

很多人以為除息日股價必跌。

**正確觀念:** 開盤參考價是會技術性調整,但真實價格看市場。如果看好公司或有好消息,股價可能漲,甚至填權。反之,基本面差或大盤弱,就可能續跌。除息漲跌是多因素結果,別只看調整。有關除權息的細節,可參考 台灣證券交易所的除權息問答。

結論:掌握最後買進日,穩健累積投資成果

「最後買進日」看似平凡,卻是股利策略的樞紐。它連結資格、稅務和市場波動,是每個投資者該懂的基礎。

本文從定義到實戰,都強調除權息的脈絡。別只為股利盲目買入,得看股價後續、稅務和基本面,否則易成「股利到手、價差飛了」。用券商APP或財經平台追蹤,納入稅費計算,就能做出明智選擇。

無論單股或如00929、00878的ETF,懂「最後買進日」能讓你穩步累積財富,把股利變成長期助力。

「最後買進日」是什麼意思?與除息日有何不同?

「最後買進日」是指投資人必須在該日期或之前買進並持有股票,才能符合資格領取公司當次所發放的股利。它是決定股利領取權利的門檻日。

「除息日」則是股票交易價格扣除現金股利金額的日子。從除息日當天起買進股票的投資人,就無法領取本次股利。兩者差異在於:最後買進日是取得股利資格的截止日,而除息日是股價調整且股利資格轉換的開始日。

我若在除息日當天買進股票,還能領到本次股利嗎?

不能。如果您在除息日當天或之後才買進股票,您將無法領取本次的股利。因為股利領取資格的判斷是以「最後買進日」為基準,除息日當天交易的股票已不包含本次股利分配權益。

00929、00878這類月配息或季配息ETF的最後買進日該如何計算與查詢?

這類ETF的最後買進日並非固定,會根據其除息公告而變動。投資人需透過以下管道查詢:

- 券商APP/網站:登入您的交易平台,查詢該ETF的除權息資訊。

- 財經資訊平台:在Yahoo股市、MoneyDJ等網站輸入ETF代號,查找其股利或除權息行事曆。

- 投信官網:發行該ETF的投信公司(例如復華投信、國泰投信)官網會公告最新的除權息資訊。

計算方式通常是除息日往前推一個交易日,即為最後買進日。

在最後買進日後才賣出股票,是否會影響我領取股利的資格?

不會。只要您在「最後買進日」或之前買進並持有該股票,即使您在除息日當天或之後才賣出股票,您依然具備領取本次股利的資格。

除息當天股價一定會下跌嗎?這對我的投資有什麼影響?

理論上,除息當天的開盤參考價會因扣除股利而「技術性下跌」。但實際股價走勢則受市場供需、公司基本面、大盤氛圍等因素影響,不一定會實際下跌或維持跌勢,有時甚至可能上漲並「填權」。

對您的投資影響在於,若股價未能「填權」(即除息後股價沒有漲回除息前價位),您可能會面臨「賺了股利、賠了價差」的風險。因此,應綜合考量公司的長期價值,而非僅看除息日的短期波動。

除了股利,領取股利還需要考慮哪些稅務(如所得稅、健保補充保費)?

在台灣,領取股利主要需考量以下稅務:

- 股利所得稅:可選擇「合併計稅」(股利併入綜合所得,享8.5%抵減稅額,上限8萬元)或「分開計稅」(股利單獨課徵28%稅率)。投資人應根據自身所得稅級距選擇有利方式。

- 健保補充保費:單次給付金額達新台幣2萬元(自112年1月1日起)的股利所得,會被課徵2.11%的健保補充保費。

這些都是影響您實質投資報酬的成本,規劃時應一併納入考量。

如何查詢特定上市櫃股票或ETF的「最後買進日」?有哪些管道?

您可以透過以下主要管道查詢:

- 您的券商APP或官方網站:登入後,在個股或ETF查詢頁面中尋找「除權息」、「股利政策」或「行事曆」等資訊區塊。

- 財經資訊平台:如Yahoo股市、MoneyDJ理財網等,在搜尋框輸入股票代號或名稱,進入個股頁面後查找除權息資訊。

- 台灣證券交易所/櫃買中心:在官方網站的「公開資訊觀測站」中,輸入公司代號可查詢相關公告。

- 投信公司官網:針對ETF,可直接前往發行投信的官方網站查詢公告。

「最後過戶日」和「除權息基準日」與最後買進日之間有什麼關係?

在台灣,「除權息基準日」是公司用來確認股東名冊,以決定誰有資格領取股利的日期。而「最後過戶日」是指投資人股票必須在該日完成過戶手續,才能列入股東名冊並享有股東權利的日期。

由於台灣股票交易採T+2交割制度,因此:

- 「最後買進日」通常是除息日的前一個交易日。

- 「除權息基準日」通常會落在除息日之後約5個交易日,以確保在最後買進日買進的股票能在此日期前完成交割並登記。

- 「最後過戶日」通常會與「除權息基準日」相同,或僅有一日之差,因為都是為了確認最終的股東名冊。

如果我在最後買進日買進股票,但還沒完成交割,我還能領到股利嗎?

能。雖然股票交割需要T+2個交易日完成,但「最後買進日」的定義已經將T+2交割制度納入考量。只要您在「最後買進日」當天或之前完成買進委託,系統會自動處理後續的交割作業,確保您在除權息基準日前成為合法的股東,進而取得領取股利的資格。

領取股票股利和現金股利,在「最後買進日」的判斷上是否有差異?

在「最後買進日」的判斷上沒有本質差異。無論公司發放的是現金股利(除息)還是股票股利(除權),投資人若想參與本次股利分配,都必須在公司公告的「最後買進日」或之前買進並持有股票。差異主要體現在:

- 除息日:股價扣除現金股利。

- 除權日:股價依配股比例進行調整,股數增加。

兩種形式的股利都依循相同的除權息流程與日期判斷原則。