cpi股市影響:搞懂CPI是什麼?一張表看懂投資人必看指標與應對策略

- 1on1fitnesstrain

- 0

- Posted on

CPI 是什麼?為何成為股市投資人必看指標?

消費者物價指數,也就是CPI,簡單來說,就是用來追蹤一組固定商品和服務價格變化的工具。它能顯示出在某個特定時間裡,家庭花在這些日常用品上的平均花費如何起伏。基本上,CPI是觀察通貨膨脹最可靠的指標之一,幫我們了解生活開支如吃喝、穿用、居住和交通等領域的價格水準。

對股市投資人來說,CPI遠不止是個經濟數字,它直接左右市場氛圍、公司盈利能力和央行決策。每次CPI數據出爐,全球金融圈都會高度警戒,因為這數據常會改變大家對未來物價走勢和利率變化的看法,從而波及股票市場。想在多變的投資環境中站穩腳步,搞清楚CPI怎麼運作以及它的威力,絕對是每位投資人的基本功。

CPI 指數如何計算?了解其組成與數據來源

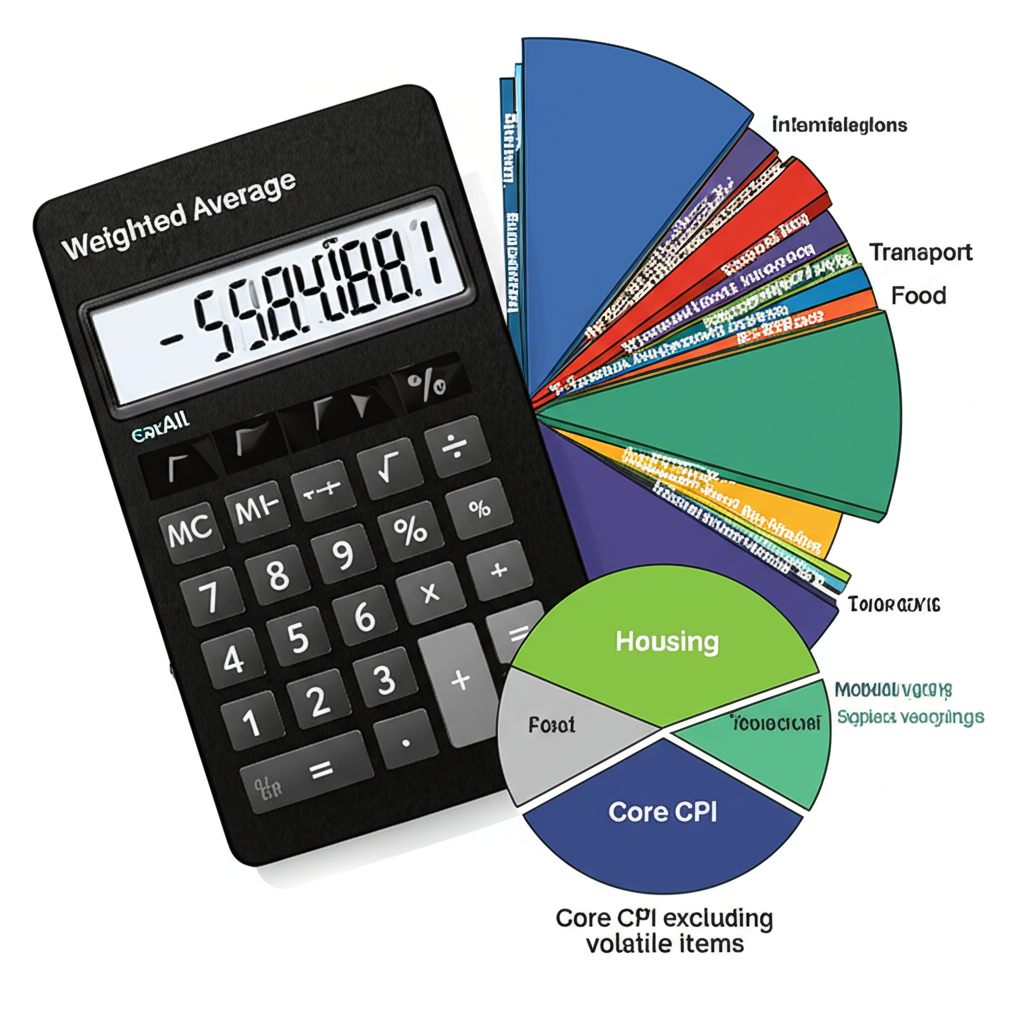

計算CPI通常是用加權平均的方式來進行。相關機構會挑一個基準時期,調查一籃子典型商品和服務的價格,然後根據這些項目在家庭總開支中的份量,給它們不同的權重。這些項目涵蓋生活各面向,包括:

- 食品與飲料: 像是肉類、蔬果、餐廳用餐等。

- 居住: 租金、房屋維護費、水電煤氣開支。

- 交通: 油價、車輛購買、公共運輸票價。

- 醫療保健: 看診服務、藥物費用。

- 教育與通訊: 學校學費、行動通話、網路費。

- 娛樂: 門票、休閒用品。

- 其他商品與服務: 衣物、個人照護品。

投資圈常提到的核心CPI,就是從整體CPI中扣掉波動大的食品和能源價格後的版本。因為這些項目容易受季節變化或國際事件影響而大起大落,核心CPI能更準確捕捉到長期通膨趨勢,所以央行在訂定政策時特別看重它。舉例來說,像是2022年全球能源危機時,核心CPI就幫忙過濾了那些短期噪音,讓政策制定更穩健。

不同國家的CPI數據來源和發布節奏不太一樣,比如美國由美國勞工統計局 (BLS)每個月發佈;台灣則是中華民國主計總處負責每月更新。這些定期的報告,讓投資人能及時掌握通膨動態,調整策略。

CPI 對股市的直接與間接影響機制解析

CPI不只顯示物價變化,還會透過各種途徑影響股市,這些效應有直接的,也有間接的,往往交相作用,讓市場充滿不確定性。

CPI 如何影響企業獲利與估值?

當通膨升溫,企業的運作成本就會跟著上漲,比如原料、能源和人力費用。如果公司沒辦法把這些額外成本全數反映在售價上,利潤空間就會被擠壓,影響每股盈餘和整體業績。預期獲利下滑,自然會拖累股價走勢。

另外,通膨還會改變企業的估值方式。在物價上漲的環境裡,未來現金流的實際價值會打折,因為錢會變得沒那麼值錢。這時投資人可能用更高的折現率來計算公司價值,導致股價被重新檢視。比方說,在高通膨期,許多公司被迫調整定價策略,才能維持競爭力。

通膨與利率的連動:股市資金流向的關鍵

CPI走勢是央行貨幣政策的核心依據。如果CPI持續攀升,顯示通膨加劇,央行如美國聯準會或台灣中央銀行,通常會推出緊縮措施,最常見的就是加息。利率上揚會帶來連鎖效應:

- 企業借貸成本增加: 貸款利息變貴,公司可能縮減投資計畫,影響成長動能。

- 消費者消費意願降低: 借錢買房或買車的成本升高,大家花錢更謹慎,需求跟著減弱。

- 資金從股市流向債市: 定存或公債收益率上漲後,這些低風險選項變得更吸引人,部分錢會從股市抽走,轉進債券市場,股市就少了支撐。

美國聯準會官網上清楚說明,穩定物價是他們的首要任務,而通膨數據就是評估這點的關鍵。更多細節可以看美國聯邦準備理事會 (Fed) 關於通貨膨脹的常見問題。

投資人情緒與市場預期:解讀 CPI 的心理戰

CPI數據一公布,市場往往上演一場心理拉鋸戰。投資人會盯緊數據是否符合預期:如果超出太多,可能引發對央行猛烈加息的恐慌,造成賣壓湧現;反過來,如果低於預期,就可能暗示政策空間鬆綁,提振信心。

這種預期與實際的差距,常讓市場情緒急轉直下,引發短期震盪。經驗豐富的投資者通常會事先布局,猜測數據方向,並在公布後快速應變,像是調整持股或避險操作。

CPI 高於/低於預期:股市將如何反應?

股市對CPI的反應,主要看它和市場預期的落差。預期已經內化在價格裡,任何偏差都可能掀起波瀾。

CPI 數據「高於預期」:股市面臨的壓力與挑戰

如果CPI漲幅遠超預期,這通常被當成通膨惡化的警訊,市場會有這些反應:

- 央行鷹派預期升溫: 大家會猜央行會更用力緊縮,比如加速加息或延長周期。

- 市場利率與債券殖利率飆升: 加息預期推升利率,債券收益率走高,讓股票吸引力下滑。

- 資金從股市抽離: 追逐穩定收益的錢會跑去債市或高息存款,股市資金面吃緊。

- 風險資產承壓: 成長股和科技股最敏感,因為高利率重挫它們的未來價值。

- 經濟衰退擔憂: 太猛的加息可能拖累經濟,引發衰退恐慌。

這種情境下,股市多半往下探,投資心情緒低迷。回想2022年美國CPI連續超預期時,道瓊指數就曾大幅回檔。

CPI 數據「低於預期」:股市的潛在利好與風險

反之,如果CPI漲幅低於預期,這常被解讀為通膨放緩的好消息,市場可能這樣走:

- 央行鴿派預期增強: 預期加息放緩,甚至有降息可能,支持經濟復甦。

- 市場利率與債券殖利率回落: 利率預期降溫,債券收益率下滑,股票變得更划算。

- 資金回流股市: 風險偏好回升,錢從債市轉進股市,推升指數。

- 風險偏好提升: 成長股和科技股在低利率下容易反彈,估值有機會修復。

- 通縮風險(極端情況): 如果CPI持續偏低或轉負,就可能擔心通縮,壓抑消費和投資,對經濟長期不利。不過,央行通常會及早介入,避免這情況惡化。

總的來說,低於預期的CPI對股市是正面訊號,但要留意通縮隱憂。

美國 CPI、台灣 CPI、香港 CPI:在地化影響與比較分析

CPI雖然是全球通用指標,但各國的數據和對本地股市的衝擊各有特色。掌握美國、台灣和香港CPI的差別與互動,對這些市場的投資者來說至關重要。

為何美國 CPI 數據牽動全球股市?

美國是世界最大經濟體,它的貨幣政策和數據波及四方。美元作為主要儲備貨幣和貿易工具,美國國債更是安全資產的代名詞。

所以,當美國勞工統計局 (BLS)發布CPI時,大家會特別注意它對聯準會政策的啟示。如果美國CPI超預期,引發加息疑慮,不只美元升值、資金回美國,還會抬高全球借貸成本,對新興市場的資金和匯率造成壓力。這種漣漪效應,讓美國CPI成為台股、港股等全球股市的風向標。

台灣 CPI 與台灣股市:獨特的關聯性

台灣經濟靠出口支撐,尤其科技業如半導體鏈條舉足輕重。台灣CPI由中華民國主計總處每月公布,其特色有:

- 進口物價影響大: 台灣依賴進口原料和能源,國際大宗價格或匯率波動對CPI衝擊明顯。

- 央行政策考量: 台灣央行會綜合CPI、成長率和匯率等因素決策。

對台股,台灣CPI的效應常見於:

- 產業差異: 傳統產業如食品或水泥可能因成本漲而承壓,但科技出口股若控管好成本並享全球需求,影響較輕。

- 消費信心: 通膨太高會削弱民眾購買力,衝擊零售或旅遊等內需股。

例如,近年油價上漲時,台灣CPI跟著動,台股能源相關股就曾波動。

香港 CPI 與香港股市:金融中心的挑戰

香港是國際金融樞紐,其CPI由香港政府統計處發布。香港經濟開放,港元綁美元,讓它的貨幣政策跟美國連動緊密。

香港CPI的主要驅動包括:

- 租金與樓價: 居住開支在CPI中佔大頭,房市動盪影響大。

- 進口商品價格: 多數消費品靠進口,國際物價和匯率是關鍵。

對港股,高通膨可能帶來:

- 地產與金融板塊: 加息抬高地產借貸和按揭成本,對房地產不利;金融業雖利差擴大,但經濟下滑會傷資產品質。

- 消費股: 購買力減弱,非必需品銷售下滑。

美、台、港 CPI 數據的異同與聯動效應

美、台、港CPI各有組成和因素,但全球化讓它們互相牽連。美國CPI大變動,常透過這些途徑傳到台灣和香港:

- 貨幣政策傳導: 聯準會加減息影響台灣央行空間,香港則直接跟隨。

- 資金流向: 美國利率變動左右國際資金,對台港股市動能有影響。

- 全球供應鏈與貿易: 通膨推升原料和運費,波及台灣香港的生產消費。

投資台港股時,別只看本地CPI,得把美國數據納入,全面評估風險機會。

通膨情境下的產業板塊分析:誰是贏家?誰是輸家?

通膨對各產業影響不一。知道哪些板塊在高通膨時抗跌或受益,哪些易傷,就能優化投資組合。

受高通膨衝擊較小的防禦性板塊

通膨壓力大時,有些產業因本質穩健,能守住陣地:

- 公用事業: 電力、水務、瓦斯等必需服務,需求穩,且政府管制下有定價彈性,能轉嫁部分成本。

- 民生必需品: 食品、飲料、日用品等,無論景氣如何都得買,抗周期性強。

- 醫療保健: 醫療和藥品需求固定,高壁壘讓它們維持獲利。

這些被稱為防禦股,在波動期提供穩定股息和現金流,像是疫情期間醫療股就表現亮眼。

受益於通膨的產業與資產類別

有些產業和資產反而在通膨中獲利:

- 原物料與能源: 石油、天然氣、金屬、農產等,價格隨通膨漲,相關公司如油商礦企賺翻。

- 黃金: 視為抗通膨利器,貨幣貶值時價值保穩或上揚。

- 部分房地產: 溫和通膨下,房產增值租金漲,但過熱加息則反噬。

高通膨下需警惕的成長型與非必需消費板塊

高通膨對這些板塊是挑戰:

- 高成長型科技股: 估值依賴未來現金流,高利率折損價值大,還加重融資成本。

- 非必需消費品: 奢侈品、汽車、旅遊等,消費者先砍這些開支。

- 負債比率高的企業: 利率升,利息負擔重,獲利受壓。

投資時,得依通膨程度細看這些板塊的韌性。

投資人如何應對 CPI 數據?建立你的通膨投資策略

面對CPI引發的市場動盪,投資人需有系統策略,從預測到解讀再到調整,防患未然。

CPI 公布前:如何預測與佈局?

預測CPI不易,但可借這些方法布局:

- 關注市場預期: 看媒體和分析師的共識,市場已部分計入。

- 前瞻性指標: 追蹤PPI、進口價、ISM製造業價格分項,這些是CPI前兆。

- 央行官員言論: 注意Fed或台灣央行講話,抓政策暗示。

公布前,有些人會減倉、加現金或買避險資產,避開震盪。

CPI 公布後:數據解讀與投資組合調整

數據出來後,重點是冷靜分析,並依偏差調整:

- 判斷偏離程度: 是小偏差還是大?越大反應越烈。

- 核心 CPI 與整體 CPI: 看核心 vs. 整體,辨短期或長期通膨。

- 政策預期調整: 猜央行走向,影響利率資金。

具體行動建議:

- 若CPI大超預期,減成長科技股,轉防禦如公用事業、必需品,或通膨贏家如原物料能源。

- 若大低於預期,無通縮憂,可加成長科技股。

- 檢視持股財報,看成本轉嫁和競爭力。

長期通膨環境下的資產配置建議

若通膨成趨勢,調整配置對抗:

- 多元化配置: 散佈股票、債券、房產、商品、黃金,減風險。

- 價值投資: 挑穩定現金流、好獲利、合理價的公司,韌性強。

- 股息成長股: 選能漲股息的公司,抵銷通膨。

- 實物資產: 加房產或商品ETF,抗貶值。

以下表格總結CPI情境策略:

| CPI 數據情境 | 市場預期反應 | 建議投資組合調整 |

|---|---|---|

| CPI 大幅高於預期 | 央行鷹派、利率上升、經濟衰退擔憂 | 降低成長股、科技股持倉;增加防禦性板塊(公用事業、醫療、民生必需品);配置原物料、能源、黃金等避險資產。 |

| CPI 符合預期 | 市場反應平穩,依既定趨勢發展 | 維持現有策略,依據宏觀經濟和企業基本面進行微調。 |

| CPI 大幅低於預期 | 央行鴿派、利率趨穩或下降、經濟軟著陸預期 | 增加成長股、科技股配置;審慎評估通縮風險;考慮減少部分避險資產比重。 |

利用衍生性金融工具進行避險

進階投資者可借衍生工具對沖:

- 期貨: 用原油或黃金期貨鎖價,對沖原料成本。

- 選擇權: 買通膨資產漲權,或賣不利資產跌權,情境獲利避險。

不過,這些工具槓桿高風險大,不適合人人,用前要懂透。

結論:掌握 CPI 動態,穩健穿越市場波動

CPI作為通膨核心指標,每次數據都深刻影響全球和本地股市,從公司盈利、利率到情緒,都牽一髮而動全身。投資人要懂CPI定義、計算、機制,並比對預期差異,判斷股市脈動,這是穩健策略的基礎。

無論美國CPI的全球力道,或台灣香港的在地連結,都需全球視野加本地洞察。分析通膨下產業表現,建構靈活策略—從預判布局、數據調整到長期配置—才能管好風險、抓機會,穿越波動。

持續學、客觀析,把CPI融入決策,助你讀懂經濟、做聰明投資。

常見問題 (FAQ)

1. CPI 低於預期會怎樣影響股市?

當 CPI 數據低於市場預期時,通常被視為通膨壓力趨緩的信號。這可能導致市場預期中央銀行將採取較為鴿派的貨幣政策(如放緩升息或考慮降息),從而壓低市場利率,提高股票等風險資產的吸引力,促使資金回流股市,對股市構成利好。但需警惕若數據過低,可能引發對通縮的擔憂。

2. 為什麼說 CPI 數據並非越高越好?

雖然溫和的通膨(如 2-3%)通常被認為對經濟有利,但過高的 CPI 數據代表通貨膨脹失控。這會導致貨幣購買力下降,侵蝕企業獲利(因成本上升而利潤被壓縮),並促使中央銀行大幅升息以抑制通膨。激進的升息可能導致經濟活動放緩甚至衰退,進而對股市產生負面影響。因此,CPI 數據過高並非好事。

3. 美國 CPI 的變動對全球股市,特別是台股和港股有何具體影響?

美國 CPI 的變動對全球股市具有顯著的連鎖效應。由於美元是全球主要儲備貨幣,美國聯準會的貨幣政策影響全球資金流向和借貸成本。若美國 CPI 高於預期,可能導致 Fed 鷹派升息,引發美元走強、全球資金回流美國,並推高全球利率。這會對新興市場(包括台灣和香港)的股市造成資金外流壓力,導致股價下跌。此外,全球貿易、供應鏈成本也會受美國通膨影響,間接衝擊台股和港股相關企業的獲利。

4. CPI 上升代表什麼?投資者應該如何解讀?

CPI 上升代表消費者購買商品與服務的平均物價水平正在提高,即發生通貨膨脹。投資者應解讀為:

- 通膨壓力: 物價上漲可能侵蝕投資報酬的實質購買力。

- 央行政策預期: 央行可能採取緊縮貨幣政策(如升息)以抑制通膨。

- 企業獲利影響: 企業成本可能上升,但能否轉嫁給消費者是關鍵。

- 資產配置調整: 考慮配置抗通膨資產,如原物料、能源或部分實物資產。

5. 當 CPI 高於市場預期時,股市通常會有哪些反應?

當 CPI 高於市場預期時,股市通常會面臨下行壓力:

- 恐慌性賣壓: 投資人擔憂央行將更積極升息,導致資金從股市撤離。

- 利率敏感板塊承壓: 科技股、成長股等對利率敏感的板塊跌幅可能較大。

- 債券殖利率上升: 資金可能轉向債市,推高債券殖利率。

- 經濟衰退擔憂: 激進升息可能導致經濟硬著陸,進一步打擊市場信心。

6. 台灣的 CPI 指數與美國的 CPI 指數在影響力及組成上有何主要差異?

台灣 CPI 與美國 CPI 的主要差異在於:

- 影響力: 美國 CPI 具有全球指標性,其變動會牽動全球貨幣政策與資金流向;台灣 CPI 主要影響台灣本地的貨幣政策與內需市場。

- 組成: 兩者都包含食品、居住、交通等項目,但權重有所不同。台灣 CPI 受進口物價(如國際原油、大宗商品)影響較大,而美國 CPI 的居住成本佔比通常較高,且其薪資增長對服務業通膨的影響更為顯著。

- 央行政策: 美國聯準會的政策對全球利率有指導作用;台灣央行則更側重國內經濟穩定與物價平衡。

7. 普通投資者如何將 CPI 數據納入我的投資決策考量?

普通投資者可以透過以下方式將 CPI 納入決策:

- 了解基本面: 理解 CPI 定義、計算和發布時間。

- 關注市場預期: 比較實際數據與預期的差異,判斷市場反應方向。

- 觀察央行態度: 關注央行官員對通膨的看法,判斷未來貨幣政策走向。

- 調整板塊配置: 在高通膨預期下,可考慮增加防禦性或通膨受益板塊;在通膨趨緩時,可考慮成長型板塊。

- 長期策略: 考量通膨對長期購買力的影響,進行多元化和價值投資。

8. 除了消費者物價指數 (CPI),還有哪些重要的通膨指標值得關注?

除了 CPI,還有以下重要的通膨指標值得關注:

- 生產者物價指數 (PPI): 衡量生產者在生產過程中所需的商品和服務的價格變化,是 CPI 的先行指標。

- 個人消費支出物價指數 (PCE Price Index): 美國聯準會更偏愛的通膨指標,其涵蓋範圍更廣,且能反映消費者行為的變化。

- 進口物價指數: 衡量進口商品價格變化,對於高度依賴進口的經濟體尤為重要。

- 薪資增長數據: 勞動力成本上升是通膨的重要驅動因素之一。

9. 美國 CPI 和台灣 CPI 通常在什麼時間公布?

美國 CPI 通常在每月的中旬(約 10-15 日之間)公布前一個月的數據,具體時間為美東時間上午 8:30。台灣 CPI 則通常在每月月初(約 5-10 日之間)公布前一個月的數據,具體時間為台灣時間下午 4:00。建議投資者查閱官方統計機構(如美國勞工統計局、台灣主計總處)的發布日程,以獲取最準確的資訊。

10. 在高通膨環境下,哪些產業或股票類型較不容易受到 CPI 影響?

在高通膨環境下,以下產業或股票類型較不容易受到 CPI 影響,甚至可能受益:

- 防禦性板塊: 如公用事業、民生必需品、醫療保健,因為其產品和服務需求穩定,且通常有較強的定價權或成本轉嫁能力。

- 原物料及能源相關產業: 如石油、天然氣、礦業公司,因其產品價格與通膨同步上漲。

- 具備強大定價能力的品牌企業: 擁有獨特產品、強大品牌影響力或壟斷地位的企業,能夠將上升的成本轉嫁給消費者,維持利潤率。

- 黃金相關資產: 黃金被視為對抗通膨的避險工具。